Artículo basado en la conferencia presentada el 7 de abril de 2005, en el Salón de la Ilustre Municipalidad de Santa María, en la provincia de San Felipe, para conmemorar los cien años de la condición de maestra de la poetisa.

Este año, 2025, se conmemora el 80º aniversario de la entrega del Premio Nobel de Literatura1 a Gabriela Mistral (1945), por lo que hemos querido reseñar brevemente su figura y su obra en el contexto de la época en que le tocó desarrollar su legado.

Foto 1. Gabriela Mistral

Fuente: Archivo NobelPrize.org. Recuperado de: https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1945/mistral/facts/.

Lucila de María Godoy Alcayaga, más tarde conocida como Gabriela Mistral, nació en Vicuña, Región de Coquimbo, Chile, en 1889. Es sorprendente que el azar haya hecho coincidir este nacimiento con distintos sucesos vinculados con la educación. Es hija de Petronila Alcayaga Rojas, de oficio modista, y de Jerónimo Godoy Villanueva, profesor. Vino al mundo justo en el año de inauguración, en Santiago, del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, en 18892; entidad que se hizo cargo de la formación de los docentes en el país. Por otra parte, en 1888 se creó la Universidad Católica de Chile3. Por tanto, no resulta extraño que Gabriela escribiera más tarde poemas como La maestra rural4 o Decálogo de la maestra 5, considerando su labor autodidacta, construida a pulso en su práctica docente en el aula. Esto porque:

[…] aparte de sus estudios primarios con su hermana maestra [Emelina Molina], en lo fundamental y en el futuro, la formación profesional y cultural de Lucila Godoy dependió de su propia iniciativa y compromiso, representando un caso notable de vocación y autodidactismo (Rubilar, 2011, p. 3).

Foto 2.

Fuente: Archivo Andrés Bello, Universidad de Chile.

La infancia de la poetisa transcurrió en el marco de un Chile orgulloso y emergente. Lo primero, puesto que en el país aún se percibía el sentimiento del orgullo nacional por la victoria en la guerra del Pacífico6. Y, segundo, que el país, bajo la conducción del controvertido presidente José Manuel Balmaceda7, continuaba su desarrollo y progreso material. En el ámbito de la construcción, la continuación de la extensión de las vías férreas hacia el Sur, la construcción de locomotoras en las maestranzas de Valparaíso, y la preocupación por los caminos, eran la tónica del período. Se extendió el esfuerzo con la creación de escuelas, el desarrollo de las comunicaciones y de la actividad científica. Tal vez ilustre muy bien lo anterior, si recordamos que cuando Lucía Godoy tenía dos años, el presidente Balmaceda inauguró el Viaducto del Malleco, orgullo de la ingeniería decimonónica, que aún está en pie. Chile a fines del siglo XIX estaba empeñado en ingresar al concierto de las naciones civilizadas para emular a los países de Europa, y esta tónica nacional, de apuntar al progreso, rodeaba la infancia de la futura poetisa.

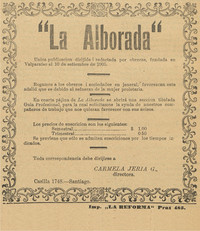

Gabriela Mistral se configuró como una exponente típica de la clase media campesina chilena de las primeras décadas del siglo XX (Ojeda, 2010). En efecto, ella principió a trabajar como ayudante de maestra en 1904, a sus quince años, en la Escuela de La Compañía Baja, cercana a La Serena. Eran los tiempos en que en el país comienzan a aparecer las primeras publicaciones feministas, como el periódico La Alborada8, que representa el sentir de las mujeres costureras y obreras de la época, o el periódico La Palanca9, que salió a la luz pública en 1908, y representaba el sentir de las diversas mujeres asalariadas.

La prensa regional hizo eco de sus primeros escritos. En palabras de Gabriela: “Me puse a escribir prosa mala, y hasta pésima, saltando casi enseguida desde ella a la poesía, quien, por la sangre paterna, no era jugo ajeno a mi cuerpo” (El Coquimbo, de La Serena; La Voz de Elqui, de Ovalle y Vicuña)10. Sus primeras contribuciones publicadas fueron: El perdón de una víctima, La muerte del poeta y Las lágrimas de la huérfana, publicadas entre agosto de 1904 y septiembre de 1910.

Fueron las décadas en que la mujer chilena, y en otras partes de América, luchaban por el derecho al voto femenino. La efervescencia social no sólo afectaba a las trabajadoras chilenas, sino que también, mucho más fuerte, por cierto, a los obreros. Pobreza e inequidad marcaban las celebraciones por el Centenario de Chile en 1910. Así lo señaló Luis Emilio Recabarren en el texto Ricos y Pobres (1910)11: “Esta parte del pueblo -la más numerosa desgraciadamente- nada tiene de qué regocijarse”. En efecto recuérdese, por ejemplo, el 21 de diciembre 1907, cuando tuvo lugar la masacre obrera en la Escuela Santa María, de Iquique, uno de los hitos más emblemáticos del movimiento obrero chileno, pues murieron, según cifras no precisas, más de 300 personas, bajo la responsabilidad del presidente de la época: Pedro Montt.

Imagen 1. Periódico La Alborada

Fuente: Biblioteca Nacional de Chile.

Era también la época en que la idea de instruir a la mujer más allá de la enseñanza básica, que había eclosionado en Chile en la década de 1870 gracias al esfuerzo de los positivistas, cundía en los estratos cultos y en la masa crítica del país. Por eso no fue extraño que, en el propio pueblo de Elqui, el diario La Voz de Elqui (Godoy de Alcayaga, 1906) presentara artículos referentes a la instrucción de la mujer. Esta oleada cultural la percibió muy bien Gabriela, desde su condición de ayudante de maestra. Justamente por esta razón, participó escribiendo artículos en los periódicos de La Serena y de Vicuña. Así, por ejemplo, a sus diecinueve años, en 1908 -ese año nació Salvador Allende-, escribió notas en las cuales abogó por la instrucción de la mujer; incluso enfatizó en que debía ser una educación centrada en los ejes del conocimiento científico, tal como había destacado Maza (1). Lo anterior nos indica que Gabriela está muy bien informada de los acontecimientos sociales y culturales del país, puesto que, desde su región, y con la fuerza de su juventud, replicó y se insertó en la discusión intelectual que atravesaba el país. ¿Cuántos jóvenes de hoy, a los quince o dieciséis años de edad, escriben artículos en los diarios? Ya con este sólo hecho, Gabriela nos dejó un legado, un mensaje que alude a la importancia de la participación de los jóvenes en los diversos espacios públicos que existan en sus tiempos.

Su temprana entrada al mundo de la discusión intelectual aconteció pues, en esos primeros años del siglo XX, en los cuales el país continuaba su anhelo de progreso con más y más obras relevantes de la ingeniería. Por ejemplo, en 1910 se inauguró el Ferrocarril Trasandino, que partía desde 835 metros de altura, donde se ubica la ciudad de Los Andes, y llegaba a elevarse hasta los 3.200 metros para atravesar un túnel binacional de 3.167 metros de largo, que fue un orgullo de la ingeniería y de la política de Chile y Argentina de su tiempo, y que lamentablemente hoy está totalmente abandonado.

En 1913 falleció la filántropa Juana Ross de Edwards, benefactora y mujer líder en cuanto al apoyo a los sectores marginados, principalmente de Valparaíso, quien subvencionó el hospital, dentro de un enfoque paternalista y caritativo de algunas mujeres de la elite12. Gabriela, por su parte, ya estaba en la corriente práctica y más realista para ayudar a los menesterosos; estaba en la línea de la crítica social, del fomento de las nuevas organizaciones feministas, que aspiraban a la inserción efectiva de la mujer en la vida política y pública en general. Justamente, los esfuerzos de esta naturaleza empezaron a visualizarse en los años veinte.

En la década del veinte, las mujeres chilenas mostraron visos de organizaciones sociales y políticas emergentes; por ejemplo, en 1922 se creó el Partido Cívico Femenino13, formado por Ester La Rivera de Sanhueza, Graciela Lacoste, Elvira de Vergara y Berta Recabarren, entre otras, siendo el primer partido político feminista de la historia de Chile. Fue el mismo año en que Gabriela vio la publicación de su libro Desolación (Nueva York, 1922). Fueron los años en que el esfuerzo y la constancia de las mujeres chilenas y sus líderes, lograron abrir nuevos espacios de representación y de participación en la esfera pública. Dos años más tarde apareció publicado un set de rondas infantiles de Mistral, con el epígrafe de Ternura (Madrid, 1924). Gabriela estuvo justamente en medio de estas inquietudes de los locos años veinte, en una clara línea de acción que apuntaba a la inserción del sector femenino a la vida pública, demostrando, con su participación internacional en el mundo de las letras y de la república, que las mujeres tenían mucho que aportar y que el planteamiento contrario, ultramachista, defendido a ultranza por algunos sectores conservadores, no tenía sustento. Por eso, seguramente para aquellas personas la designación de Gabriela como presidenta de una de las secciones de países de América en la Liga de las Naciones, para ocupar un importante cargo en el Consejo Cinematográfico Educativo, creado en Roma en 1928, debe haber sido un serio revés. Fue una década de efervescencia, en que la mujer sentía que era una tarea moral y de justicia participar en política y en tareas sociales diversas. Por ello aparecieron, más y más, entidades que articulaban los objetivos mencionados; v. gr.: el Partido Cívico Femenino, los Círculos de Lecturas para Señoras, o la Unión Femenina de Chile, en 1928, entre tantas otras. En cuanto a lo económico, hay que recordar que en esta década principió a girar la economía sobre la base de las exportaciones del cobre y con ello quedaron atrás los años de la bonanza del salitre.

Por otra parte, en el campo político nacional, en 1925, se establecieron elecciones populares directas, por mayoría absoluta, y, en el caso de que ello no fuere así, el Congreso estaba autorizado para elegir al presidente de la república. Antiguamente las elecciones presidenciales eran indirectas. Por tanto, esa nueva realidad política y normativa fue un estímulo más para la organización de las féminas chilenas por la obtención del voto femenino. Gabriela defendió esta postura abiertamente.

Una faceta poco conocida de Gabriela fue su participación y/o eventual contacto con los exponentes de la Orden de los Maestros Misioneros, en México. Ella viajó a ese país en 1922 y, al parecer, conoció a algunos personeros de la mencionada cofradía internacional, que se caracterizaba por atribuir los males del mundo a la mediocridad profesional y a las debilidades de los sistemas de enseñanza, que no tienen los instrumentos ni los medios para atender a los estudiantes con los criterios de cortesía y de adultez. Ello no es un dato menor, pues en América toda, en la década de 1920, la educación consideraba a los alumnos como entes a los cuales había que castigar duramente, y la cortesía y el respeto a la seriedad de una madurez interior del alumno prácticamente no existía. Pues bien, Gabriela pensaba, junto a otros autores vinculados con esta hermandad, que el camino correcto para el crecimiento individual era la instrucción masiva, la cortesía y el trato amable y serio.

En el plano del desarrollo tecnológico nacional, es conveniente tener presente que justo en 1922 se realizó la primera transmisión radial, de corte experimental, en la Universidad de Chile, en Santiago, la cual fue demostrada al público curioso en las oficinas del diario El Mercurio.

Gabriela, como intelectual, fue capaz de pensar la situación de las mujeres chilenas y su espíritu crítico se fue enriqueciendo con sus numerosos viajes que le abrieron nuevos horizontes. Esto en una época en la cual el hecho de salir de las fronteras de la república era, primero, algo muy poco usual para los chilenos y mucho menos frecuente para las mujeres. Pero ella, además de viajar, dictó conferencias, interactuó con los intelectuales de América y algunos exponentes de la clase política chilena, como con Pedro Aguirre Cerda, con quien compartió una larga y hermosa amistad, probablemente a partir de 1918, cuando el político radical, en su condición de ministro de Educación Pública, la nombró directora del Liceo de Niñas de Punta Arenas, y que continuó hasta el fallecimiento de Aguirre Cerda, en 1941. Por eso ambos se dedicaron mutuamente sus obras; v. gr. Gabriela Mistral, dedicó Desolación a los esposos Aguirre Cerda, y el destacado político le dedicó el sesudo y voluminoso ensayo El problema agrario (1929). También, en su condición de mujer intelectual, Gabriela, en los albores de la Segunda Guerra Mundial, expresó públicamente su posición política antifascista. Era una excepción, un modelo, un ícono viviente para las mujeres chilenas que tenían inquietudes intelectuales. Viajó a México en 1922, a EE. UU. en 1924 y 1930, más tarde a España, Brasil, Uruguay, Argentina, Suiza e Italia. En 1936 estuvo en Guatemala, Puerto Rico, Cuba y, por cierto, en Suecia en 1945. Por esto la tildaron de poetisa errante.

En efecto, fue en parte una poetisa caminante y ciudadana del mundo, una poetisa lectora del mundo y sus gentes, que observaba desde un lugar muy sentido a la sociedad chilena y americana, reconociendo sus falencias sociales y sus debilidades. No en balde, sus escritos y poemas hablan con delicadeza acerca de la pobreza y de las carencias de su tiempo; v. gr., versos tales como “piececitos de niño, azulosos de frío, ¿cómo os ven y no os cubren, Dios mío?” (Punta Arenas, 1919)14, ilustran muy bien este aspecto. Por lo demás, debemos tener presente que el hábito de usar zapatos en Chile y en los países de América, en las primeras décadas del siglo XX, era algo asociado con los días de fiesta y algo exclusivo para las élites y la aristocracia, puesto que los campesinos y los obreros y sus hijos sólo utilizaban calzado en las grandes ocasiones, tales como casamientos, bautizos, fiestas y otros. El resto de los días o andaban descalzos o usaban ojotas.

Durante su primera estadía en México, entre 1922 y 1924, en el contexto de ser convocada por José Vasconcelos, entonces ministro de Educación de México, para participar en la reforma educacional de ese país y en la creación de una red de bibliotecas públicas, sostiene: «Una biblioteca es un vivero de plantas frutales. Cuando bien se la escoge, cada una de ellas se vuelve un verdadero ‘árbol de vida’ adonde todos vienen a aprender a sazonar y a consumir su bien»15. Algunos intelectuales conservadores en Chile, como Amanda Labarca Hubertson, empezaron a señalar que la poetisa no hacía

nada en el país y que simplemente pasaba viajando con cargo al erario nacional. Ella, en una carta personal dirigida a su fiel amigo Pedro Aguirre Cerda, acota que, al estar fuera del país, podía hacer mucho bien a la nación utilizando “los dos medios únicos de propaganda efectiva: las escuelas y la prensa” (Tagle Domínguez, 2002). Con tal afirmación, deja en claro una verdad y expresa su convicción de que también le era posible servir a la patria como embajadora cultural, como intelectual crítica, desde el exterior.

Al parecer durante su estadía en México, ocurrida el 23 de junio de 1922, a sus 33 años, fue convocada por José Vasconcelos, entonces ministro de Educación de México, para participar en la reforma educacional de ese país y en la creación de una red de bibliotecas públicas, declarando que «Una biblioteca es un vivero de plantas frutales. Cuando bien se la escoge, cada una de ellas se vuelve un verdadero ‘árbol de vida’ adonde todos vienen a aprender a sazonar y a consumir su bien»16. Algunos intelectuales conservadores en Chile empezaron a señalar que la poetisa no hacía nada en el país y que simplemente pasaba viajando con cargo al erario nacional. Ella, en una carta personal dirigida a su fiel amigo Pedro Aguirre Cerda, acota que, al estar fuera del país, podía hacer mucho bien a la nación utilizando “los dos medios únicos de propaganda efectiva: las escuelas y la prensa” (Tagle Domínguez, 2002). Con tal afirmación, dejó en claro una verdad y expresa su convicción de que también le era posible servir a la patria como embajadora cultural, como intelectual crítica, desde el exterior.

Gabriela fue una fiel exponente del sentir de su tiempo, de las percepciones e inquietudes sociales y humanitarias del siglo XX; en especial de la evolución política de las mujeres chilenas y de los extremismos y del dolor, que expresó con claridad en una carta a Pedro Aguirre Cerda17:

Vi la misma esclavitud rural. Y, lo que parece cuento, anoté que no hay ni un solo partido que tenga en su programa la cuestión agraria como cosa importante, en un país de latifundio medieval, fantástico. […] Vi una clase media enloquecida de lujo y de ansia de goce, que será la perdición de Chile (Mistral, 1926).

Observante crítica de las acciones de las dos guerras mundiales y la Guerra Civil española. Estos agitados años treinta, la década en que en el país se escuchan tangos como Volver, Cambalache, Caminito y otros, corresponde a un hito histórico que vio emerger nuevas entidades de fortalecimiento de la organización de las féminas chilenas; tales como la Asociación de Mujeres Universitarias (1931) o el Comité Nacional Pro Derechos de la Mujer (1933). Dicho período trajo también novedades para Gabriela, como la publicación de su libro Tala (1938, Buenos Aires). Pero ella no estaba contenta, pues la muerte rondaba. Fue una época de sufrimiento para miles de seres humanos y, por lo tanto, la poetisa se sentía conmocionada en su delicada sensibilidad. Fueron cuatro años de la Gran Guerra en Europa y seis de la Segunda Guerra Mundial que le tocó vivir. Ella recibió el impacto de las muertes y de las aberraciones ocasionadas por estas conflagraciones en Europa, y del dolor de una España que se debatía entre el franquismo y los republicanos, desde 1936 a 1939. Otros tres años más de noticias de muerte y destrucción y de abusos del franquismo, que pesaron en su psiquis de poetisa. Esta última confrontación, debe haber sido más dolorosa para ella, puesto que había conoció en España a algunos republicanos, de quienes guardaba recuerdos y sentimientos de amistad; justamente también allí, en Madrid, compartió con Neruda, aunque lo había conocido antes, en Temuco, en 1920.

En 1940 viajó, junto a su sobrino, Juan Miguel Godoy Mendoza (a quien amorosamente llamaba Yin Yin), a la ciudad de Niteroi, en Brasil, para asumir como cónsul chileno y, al mismo tiempo, se encontró realizando los preparativos para una antología suya que debía aparecer en Francia. Más tarde, la muerte y el dolo tocaron su puerta, debido al suicidio en Metrópolis, Brasil, de su amigo austríaco-judío Stefan Zweig, el 22 de febrero de 1942, y posteriormente el suicidio de su sobrino, Yin Yin, el 14 de agosto de 1943, luego de ingerir una dosis de arsénico. Dolor del cual no pudo reponerse: “Ay, amigo mío, de este destrozo íntimo yo no podré rehacerme: él era el aroma y, sin metáfora, la llama dulce de mi vida” (Zegers, 2015).

En Chile, por su parte, el Gobierno estaba preocupado por cautelar la soberanía antártica y, por ello, dictó el Decreto Supremo 1.747, que expresa:

Forman la Antártica Chilena o Territorio Chileno Antártico, todas las tierras, islas, islotes, arrecifes, glaciares (pack-Ice), y demás, conocidos y por conocerse, y el mar territorial respectivo, existentes dentro de los límites del casquete constituido por los meridianos 53° longitud Oeste de Greenwich y 90° longitud Oeste de Greenwich.

Dicho decreto tuvo repercusiones, tales como la nota de reserva de derechos que presentó el Gobierno del Japón, el 13 de noviembre de 1940. Por tanto, Chile estuvo en el centro de la mira de los países que concitaron la atención mundial, por sus avatares bélicos o por sus aprontes para ello. Fue en este marco donde Gabriela se desenvolvió representando al Gobierno de la época.

Gabriela Mistral, en mérito a su obra señera, en 1945 recibe el Premio Nobel de Literatura.

Hija de un pueblo nuevo, saludo a Suecia en sus pioneros espirituales por quienes fue ayudada más de una vez. Hago memoria de sus hombres de ciencia, enriquecedores del cuerpo y del alma nacionales. Recuerdo la legión de profesores y maestros que muestran al extranjero sus escuelas sencillamente ejemplares y miro con leal amor hacia los otros miembros del pueblo sueco: campesinos, artesanos y obreros (discurso de Gabriela Mistral ante la Academia Sueca al recibir el Premio Nobel de Literatura, 10 diciembre de 1945).

En 1951, en un marco cultural extraño, Mistral recibió el Premio Nacional de Literatura. Esto se presta a interpretaciones. El Chile machista y conservador que se negaba a reconocer sus méritos terminó por resignarse a los hechos. En efecto, dos años antes, en enero de 1949, el entonces presidente Gabriel González Videla había firmado la ley que concedía el voto político a la mujer18. Esto, para Gabriela, era parte de un sueño acariciado largamente y obnubiló, en su conciencia libertaria y crítica, la maledicencia y los ribetes del tardío reconocimiento nacional. Fueron años de preocupación política y de reorganización del sistema de salud en el país. En 1952 se creó el Servicio Nacional de Salud, lo cual fue muy significativo, porque contribuyó a bajar las altas tasas de mortalidad infantil del período. Dos años después, apareció en Chile su libro Lagar (Santiago, 1952).

En 1954 regresó por última vez a Chile, invitada por Gabriel González Videla. Durante esa estadía recibió homenajes en Valparaíso, Santiago, La Serena y el valle del Elqui, su tierra natal (Biblioteca Nacional de Chile, s. f.).

El 10 de enero de 1957, luego de una prolongada enfermedad por un cáncer de páncreas, falleció en el Hospital de Hemsptead, en la ciudad de Nueva York. Ante el deceso, los representantes de las Naciones Unidas, al saber la noticia, interrumpieron la sesión y le rindieron homenaje. Lo propio hizo el Gobierno chileno, que decretó duelo nacional de tres días.

Desde entonces, el legado y reconocimiento hacia Gabriela Mistral, como intelectual y diplomática ilustre de Chile, no cesa. Según el Decreto de Ley 21.672, vigente desde junio de 2024, cada 7 de abril, día del natalicio de la poetisa, se celebra el Día de Gabriela Mistral19.

Finalmente, en palabras de María Teresa Escoffier del Solar (Revista de Educación, 2007, p. 3), citando a Armando Uribe: “Gabriela es y continuará siendo un gran mito para nuestro país, porque su figura encarna un misterio sin fin que, aunque lo intentemos, jamás podremos descifrar del todo”.

Referencias bibliográficas

- Biblioteca Nacional de Chile (s.f.). Gabriela Mistral recibe el Premio Nóbel de Literatura de manos del Rey Gustavo V de Suecia. Palacio de Conciertos de Estocolmo. [fotografía]. Recuperada de: https://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/629/w3-article-164493.html

- Dante, W. (s. f.). Breve noticia de los maestros revolucionarios de México y Gabriela Mistral. Recuperado de: http://www.

escritores.cl. - Dirac Chile (26 de enero de 2021). Gabriela Mistral (1889-1957). Celebramos los 75 años del Premio Nobel de Literatura de Gabriela Mistral. Recuperado de: https://www.dirac.gob.cl/noticias/literatura/celebramos-los-75-anos-del-premio-nobel-de-literatura-de-gabriela-mistral

- Escoffier del Solar, M. T. (2007). Cita a Armando Uribe. Revista de Educación, p. 3.

- Godoy Alcayaga, L. (Vicuña, jueves 8 de marzo de 1906). La instrucción de la mujer. La voz del Elqui. N°988. En Patrimonio cultural Gobierno de Chile.

- Maza S., A. M. (noviembre de 2004). Maestra rural. Revista de Educación, p. 58.

- Ministerio de Educación (2007), Gabriela Mistral: íntima y total. Revista de Educación (331). Gobierno de Chile. Recuperado de: https://www.revistadeeducacion.cl/wp-content/uploads/2025/01/Revista-de-Educacion-N%C2%B0331.pdf.

- Mistral, G. (1989). “Inauguración de una biblioteca veracruzana”, La Gaceta del Fondo de Cultura Económica, México, Nueva Época, Nº225, septiembre., p. 23. En: Gabriela Mistral y su legado para las bibliotecas públicas (7 abril 2014). Servicio Nacional del Patrimonio Cultural Chile. https://www.bibliotecaspublicas.gob.cl/noticias/gabriela-mistral-y-su-legado-para-las-bibliotecas-publicas

- Mistral, G. (10 de diciembre de 1945). Discurso de Gabriela Mistral ante la Academia Sueca al recibir el Premio Nobel de

Literatura. En: Fondo Franciscano Hermana Gabriela Mistral. Recuperado de: https://fondogabrielamistral.cl/premio-nobel/ - Mistral, G. (2000). Piececitos (transcripción: David García Vergara). En Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. https://www.cervantesvirtual.com/obra/piececitos-punta-arenas-1919–0/.

- Museo Gabriela Mistral (s. f.). La última visita de Gabriela Mistral a Chile. Recuperado de: https://www.mgmistral.gob.cl/colecciones/la-ultima-visita-de-gabriela-mistral-chile/gabriela-mistral-y-su-relacion-con-el-medio

- Ojeda, C. (septiembre de 2010). Gabriela Mistral más allá de lo evidente. Fundación La Fuente. Recuperado de: https://www.fundacionlafuente.cl/2022/wp-content/uploads/2010/09/Gabriela-Mistral.pdf.

- Pardo, A. (1995). Historia de la mujer en Chile. La conquista de los derechos políticos. 1900-1952. Crítica [on line]. Recuperado de: https://critica.cl/historia/historia-de-la-mujer-en-chile-laconquista-los-derechos-politicos-en-el-siglo-xx-1900-1952

- Rubilar Solís, L. (2011) El imaginario pedagógico nacional y latinoamericano en Gabriela Mistral. Memoria Chilena. Recuperado de: http://www.memoriachilena.cl/upload/mi973057400-2.pdf.

- Saldivia Maldonado, Z. (15 de noviembre de 2020). Gabriela Mistral y la cultura y sociedad de su tiempo. Recuperado de:

http://zenobiomedios.com/historia-cs/gabriela-mistral-y-la-cultura-y-sociedad-de-su-tiempo. - Tagle Domínguez, M. (2002). Gabriela Mistral y Pedro Aguirre Cerda a través de su correspondencia privada (1919-1941). Historia (Santiago), 35, 323-408. DOI: https://dx.doi.org/10.4067/S0717-71942002003500012.

- The Nobel Prize (s.f.). Nobel Prize in Literature 1945. Recuperado de: https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1945/summary/

- Universidad de Chile (7 de abril de 2016). Gabriela Mistral y la educación: una historia en las sombras. Noticias Universidad de Chile. Recuperado de: https://uchile.cl/noticias/120224/gabriela-mistral-y-la-educacion-una-historia-en-las-sombras.

- Urzúa Bravo, J. M. (2002). Marxists Internet Archive. Recuperado de: https://www.marxists.org/espanol/recabarren/3-ix-1910.htm.

- Zegers Blanchet, P. P. (s. f.). Gabriela Mistral. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Recuperado de: https://www.cervantes-virtual.com/portales/gabriela_mistral/

- Zegers Blanchet, P. P. (s. f.). Cronología de Gabriela Mistral. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Recuperado de: https://www.cervantesvirtual.com/portales/gabriela_mistral/cronologia/.

- Zegers Blanchet, P. P. (2015). Gabriela Mistral y Yin Yin, la llama dulce de mi vida. Fundación La Fuente. Recuperado de:

https://www.fundacionlafuente.cl/reportajes/gabriela-mistral-y-yin-yin-la-llama-dulce-de-mi-vida/.

- Premio otorgado «por su poesía lírica que, inspirada en poderosas emociones, ha hecho de su nombre un símbolo de las aspiraciones idealistas de todo el mundo latinoamericano». El Premio Nobel de Literatura 1945. Recuperado de: https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1945/summary/[última visita: martes 20 de mayo de 2025].

- Instituto Pedagógico (1889-1989). En Memoria Chilena. Recuperado de: https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-553831.html.

- Pontificia Universidad Católica (1888-). En Memoria Chilena. Recuperado de: https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-776.html.

- La maestra rural. En Desolación (poesía). Universidad de Chile. Recuperado de: https://www.gabrielamistral.uchile.cl/poesia/desolacion/escuela/lamaestra.html.

- Decálogo del maestro. En Puntos de vista. Recuperado de: http://ftp.e-mineduc.cl/cursoscpeip/PuntosVista/DECaLOGO_DEL_MAESTRO.pdf.

- El impacto de la guerra del Pacífico. En Memoria Chilena. Recuperado de: https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-100610.html.

- José Manuel Balmaceda (1840-1891). En Memoria Chilena. Recuperado de: https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-662.html.

- La Alborada (1905-1907). En Memoria Chilena. Recuperado de: https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-650503.html.

- La Palanca (1908). En Memoria Chilena. Recuperado de: https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-98044.html.

- Gabriela Mistral en El Coquimbo y La Voz de Elqui (1904-1914). En Memoria Chilena. Recuperado de: https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-93465.html.

- Texto de una conferencia dictada en Rengo, Chile, en la noche del 3 de septiembre de 1910, en ocasión del Centenario de la Independencia de Chile (Urzúa Bravo, 2002).

- Mujeres de Elite y Caridad (1864-1930). En Memoria Chilena. Recuperado de: https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-100704.html.

- Partidos, movimientos y coaliciones. Partido Cívico Femenino. En Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Recuperado de: https://www.bcn.cl/historiapolitica/partidos_politicos/wiki/Partido_C%C3%ADvico_Femenino.

- Mistral, G. 2000. Piececitos (transcripción: David García Vergara).

- Gabriela Mistral (1989). «Inauguración de una biblioteca veracruzana», La Gaceta del Fondo de Cultura Económica, México, Nueva época, Nº225, septiembre., p. 23. En: Gabriela Mistral y su legado para las bibliotecas públicas. (7 abril 2014). Servicio Nacional del Patrimonio Cultural Chile. https://www.bibliotecaspublicas.gob.cl/noticias/gabriela-mistral-y-su-legado-para-las-bibliotecas-publicas

- Gabriela Mistral (1989). «Inauguración de una biblioteca veracruzana», La Gaceta del Fondo de Cultura Económica, México, Nueva época, Nº225, septiembre., p. 23. En: Gabriela Mistral y su legado para las bibliotecas públicas. (7 abril 2014). Servicio Nacional del Patrimonio Cultural Chile. https://www.bibliotecaspublicas.gob.cl/noticias/gabriela-mistral-y-su-legado-para-las-bibliotecas-publicas

- Estrecha amistad entre Pedro Aguirre Cerda y Gabriela Mistral. En Memoria Chilena. Recuperado de: https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-94057.html.

- Voto femenino en Chile. En Museo Histórico Gabriel González Videla. Recuperado de: https://www.museohistoricolaserena.gob.cl/noticias/voto-femenino-en-chile.

- Actividades 2025, en conmemoración del primer año del Día de Gabriela Mistral. Recuperado de: https://chilecultura.gob.cl/gabrielamistral80/.